中丸 希之 (北海道札幌東高等学校)

2025年09月17日

1.本校のICT事情

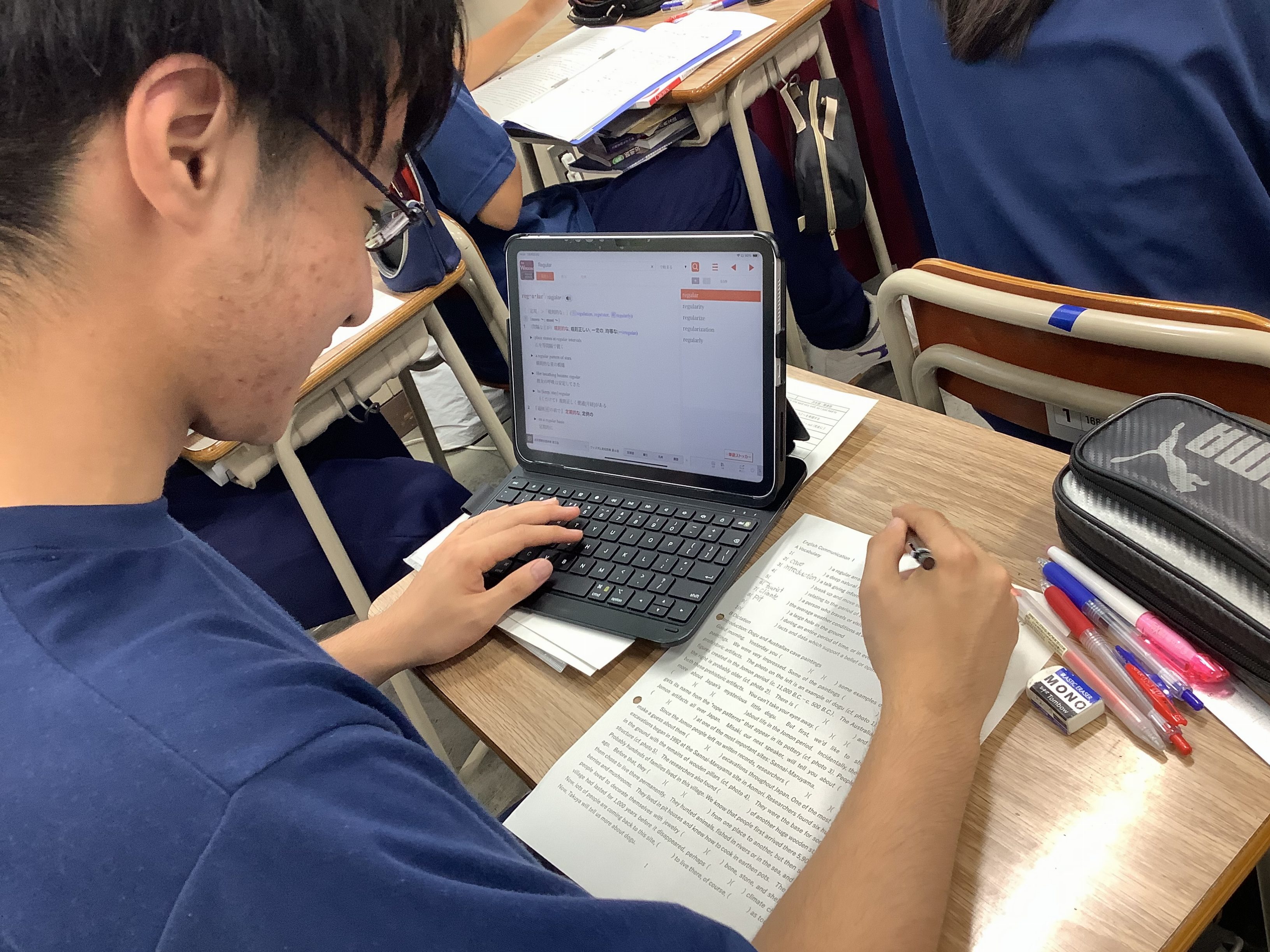

本校では4年前より、生徒全員がAppleのiPadを購入し、CROWN英語コミュニケーションの学習者用デジタル教科書(以下、デジタルテキスト)をインストールして活用している。英語辞書については紙・電子・オンラインいずれも指定していなかったが、今年度(令和7年度)の1学年では入学生320名中200名以上が「ことまな辞書(5辞書セット)」を購入した。デジタルテキストおよびことまな辞書は、英語コミュニケーションⅠ・Ⅱの授業で活用している。

2.わからない単語を辞書で引くのか、あらかじめ新出単語の意味を与えるのか

この点についてはさまざまな議論があるが、本校では①1学年の英語の単位数が標準より少ないこと、②課題が多いこと、③片道1~2時間をかけて通学する生徒が多いこと、などの事情から、新出単語について事前にプリントを配布している。(プリント作成資料は三省堂指導書より引用)

私の授業の流れは、①授業導入、②新出単語の発音・意味確認、③新出単語レビュー、④リスニングによる内容理解、⑤リーディングによる内容理解、⑥文法説明(日本語)、⑦コーラルリーディング、⑧サイトトランスレーションシートによる全体把握、⑨デジタルテキストを使ったリテリング、⑩シャドーイング、という順で行っている。ことまな辞書を生徒が活用するのは③の段階である。

3.英文定義から新出単語の推測へ導く(ことまな辞書の活用)

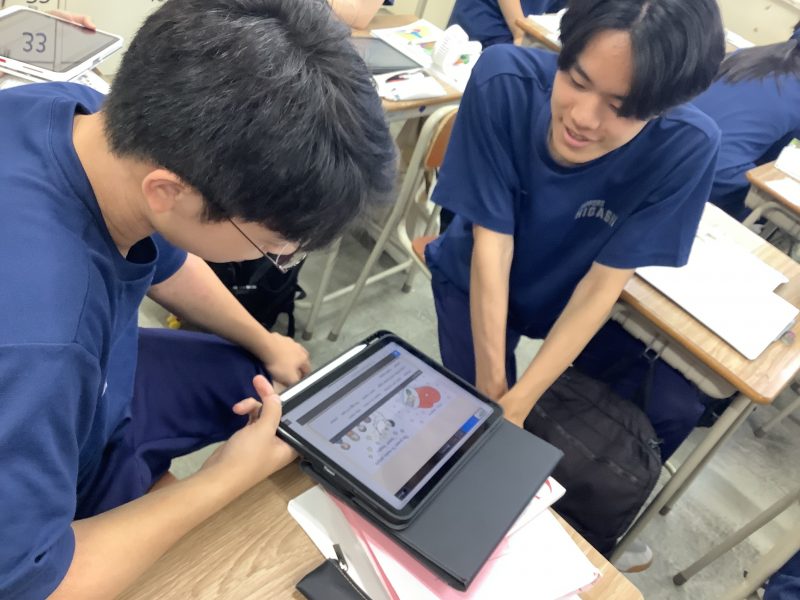

上記③は、「新出単語の意味を英語でどのように説明しているかを理解する」という活動である。全く未知の単語を英文定義だけで推測するのは難しいため、あらかじめ日本語の意味を把握させ、それがどの英文定義に対応するのかを考えさせている。ある程度推測できても英文定義だけでは確信がもてない場合、生徒はことまな辞書を利用する。授業のテンポを保つため、辞書は「意味確認」にとどめているが、ペアでの答え合わせの際に確認するときも活用している。

4.単語ストッカーでレッスン丸ごと意味復習(ことまな辞書の活用)

ことまな辞書には「単語ストッカー」という、調べた単語がすべて記録され、後から確認できる便利な機能がある。以前は付箋やマーカーを使って記録していたが、今はより効率的に学習できる時代になった。単語ストッカーでは意味や語法を再確認し、生徒自身が「覚えた」「まだ覚えていない」と振り分けて、事後学習に活用できる。特に指導はしていないが、授業前後や試験直前に活用している生徒をよく目にする。

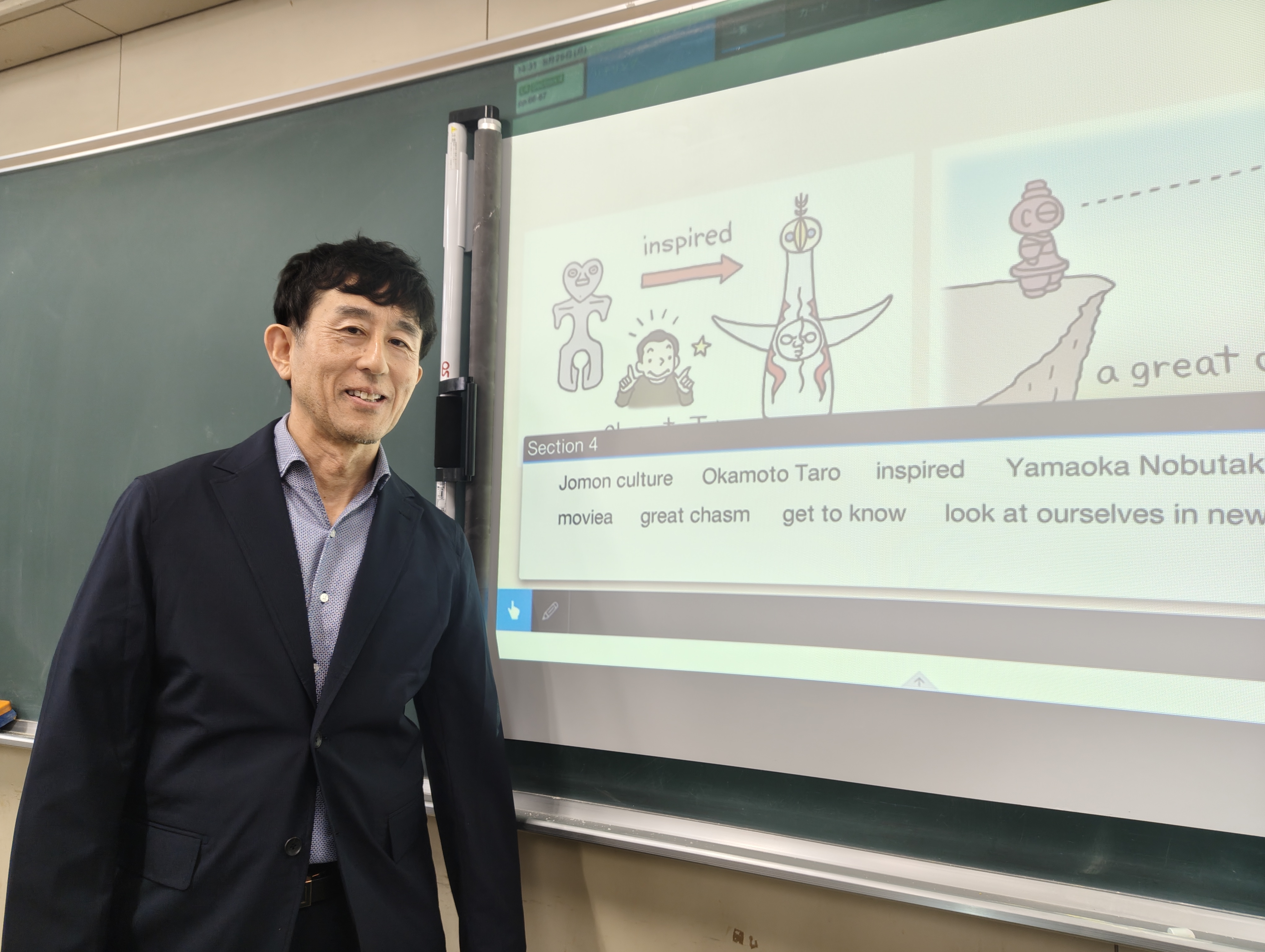

5.デジタルテキストを使ったリテリング活動(デジタルテキストの活用)

ことまな辞書の活用に加え、デジタルテキストも多様な活動で利用している。その一つがリテリング活動である。英語の理解に差があるため、まずサイトトランスレーションエクササイズで内容を大まかに把握した上で、リテリングシートと付属のキーワードを用いて活動を行う。

内容理解が浅い生徒がすぐに終わってしまわないよう、シートを1枚ずつ使い、思考時間は30秒、リテリングは45秒とする。同じ工程を別の写真でも行い、理解した内容を口に出すことで、自分の言葉で整理する力を養う。なお、この活動は「発表すること」ではなく「理解内容をアウトプットすること」を目的としている。

6.辞書は授業内でどこまで扱うのか

本校のように生徒全員が同じ辞書を持っていない場合、その扱い方に迷うこともある。しかし、逆に個人個人で持つ電子辞書と三省堂のことまな辞書を比較し、発音や語法の違いを確認することは有意義な学習活動である。実際、発音の微妙な違いを英語指導助手に確認する場面もあったが、そのような活動こそ生徒が生き生きと授業に臨む瞬間であり、互いに学び合う機会となっている。

辞書を活用した小さなやり取りが生徒の語彙力を伸ばし、新出単語を抵抗なく習得していくきっかけとなる。三省堂ことまな辞書を授業に取り入れてみて、その効果を強く感じているところである。

中丸 希之 なかまる・のりゆき (北海道札幌東高等学校 教諭)

1968年生まれ。教員1年目より外国語指導助手とのティームティーチング授業を毎年担当し、34年目に至る。世界各地から高校に訪問する教育スタッフや学生、保護者などを授業に招き入れ、授業を展開することを得意とする。大学在学中にブエナビスタ大学(米)へ長期留学、在職中にはメルボルン大学(豪)に留学し、応用言語学修士を取得。

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の

リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い

平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。

教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。

ぜひご利用ください。