中藪 久実子 (関西大学高等部)

2023年07月03日

1.はじめに

教科書はできる限りすべての単元教材をその単元目標に応じた形で学習させたい。時間数の制限がある中で学習させるには、能動的学習が有効である。それにはICTの活用が力を発揮する。その日常的な活用は、学習効果を高め成果を上げる。生徒が生き生きと参加する授業のために、活用のポイントと準備について述べる。

本校は2010年に開校した、関西大学の系列校である。初等部、中等部、高等部、大学、大学院が同じ敷地内にある。内部生徒に外部生徒が加わって構成されており、高等部生徒の7〜8割は関西大学に進学する。初等部・中等部の頃よりICT機器に日々慣れ親しんでいる生徒と、入学後にはじめてiPadに触れる生徒が混在している。

2.ICT活用の利点

次の作業を簡便にできるツールとしてICTは得がたい。

①すぐ調べることができる。②手軽に資料が共有できる。③作業が共有できる。④プレゼンテーションのスライドを簡便に準備できる。

3.授業の基本パターン

授業に取り入れるときの基本パターンを作っておくと、様々な授業で応用できる。ICTを使いたいと思ったとき、気軽に活用する授業を実施する。それが繰り返されることによって、生徒も気軽に使いスキルも飛躍的に向上していく。学級の生徒全員が参加し、自主的に課題に取り組み、学習後発表し全体にシェアする形が望ましい。そのため、グループ学習、発表(プレゼンテーション)する形をとることが多い。基本は、個人思考→ペアシェア→グループワーク→全体でのシェア→個人リフレクションである。(内化→外化→内化)。KJ法、ブレーンストーミング、クロストーク、反転学習など適宜利用する。

4.作業前の準備

実際に生徒の自主的活動をさせるために、下準備は欠かせない。通常授業において、基礎知識の習得、発表手法の習熟に取り組ませるとともに、資料のICTによる共有なども日常的に実施しておくことは必要である。

5.授業例(『精選現代の国語』(三省堂)使用)

⑴ 単元 四 言葉を見つめる (学習課題)オリジナル辞書を作ろう

⑵ 対象 高等部1年(6月末実施)

⑶ 方法(2時間を配当)

1時間目

a. 課題説明(指示・説明は具体的に詳細丁寧に設定、作業の実際を理解できるようにする)

《課題》

最近使われ出した言葉や、使われ方が変化してきた言葉を集め、学級の人数語のスライド辞書を作る。班ごとに行を担当、言葉が重ならないように調整して、1人1語を担当する。

①意味、②使われ方、(どんな場面でどのように使うのか、使ってはいけない場面など)、③背景や具体例、④なぜその語を選んだのか、⑤今後その語がどうなっていくと思うか、などを1〜3枚のスライドにまとめて1人1分以内で説明する。(全員が発表すること)

〈班分け〉1班…ア行 2班…カ行 3班…サ行 4班…タ行 5班…ナ行 6班…ハ・マ行 7班…ヤ・ラ・ワ行

・スライドは班でまとめて班ごとに発表。班の表紙を付けること。

b. スライド辞書作成。(スライドは班で共有して作成、クラスルームからドライブに提出)

2時間目

c. 電子黒板にミラーリングし、全員がプレゼンテーションする。質疑応答は必須。

d. リフレクションシートを記入。相互評価。顕彰。教員の講評。

・プリントアウトしたスライド辞書は教室掲示する。

・発表動画や、作成した発表スライドはクラスルームで共有する。

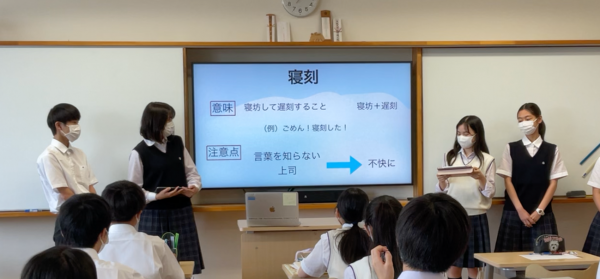

作成したスライドの例

6.評価について

リフレクションシートによる相互評価を実施。教員の講評に加えて生徒自身で評価する体験を積ませ、自覚を促す。自己を振り返るためにもリフレクションシートは必須である。

リフレクションシート例

7.授業の様子と学習効果

どの言葉を採択するかなど、議論は白熱し、全員が活発に活動していた。短時間での作業なので、時間配分を工夫し集中して作業できている。生徒の生活に即した興味深い題材だったのか、授業後も意見交換が続いた。以上のように、楽しく熱心に取り組んだようだ。年度末、フォームでアンケートを実施しているが、この授業の評価は高く、全員から興味深く楽しかったとの回答を得ている。また、言語に対して一層探究したいとの意欲も見られた。

8.まとめ

新学習指導要領施行により、科目自体が大きく変化した。言語活動の充実に向けて、教科書には多種多様な試みが示されている。ICTを活用することで、手軽に短時間で取り組むことができる。年間授業予定表通り、1年で全単元を学習でき、生徒の達成感は大きかったようである。(現代の国語は2単位、言語文化は3単位で実施)

授業での発表の様子

中藪 久実子 なかやぶ・くみこ (関西大学高等部)

筑波大学卒。公私立高校5校を経て現職。大学入試問題集の編集委員を長年勤め、大学の求める学力の養成を試行、進学実績をあげてきた。教科書の編集協力員である。五感を駆使した授業に30年以上前から取り組む。新しい学力観に基づき、実際に使える国語力を目指した主体的で対話的な授業は、日常的にICTを駆使し斬新である。

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の

リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い

平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。

教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。

ぜひご利用ください。