勝部 尚樹 (神戸大学附属中等教育学校)

2024年10月18日

1 はじめに

高等学校学習指導要領(平成30年告示)では「探究」が大きなテーマの一つとなっている。総合的な探究の時間のみならず、国語科においても探究的な学びが求められている。

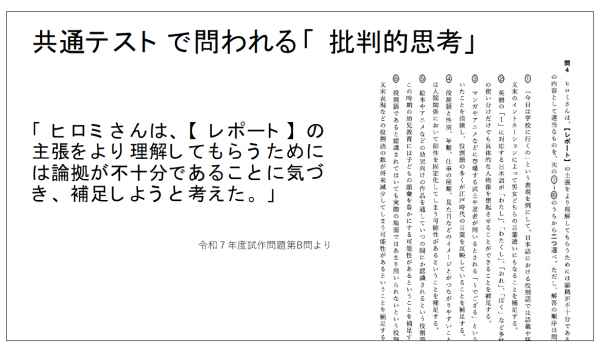

今回は「論理国語」における「読むこと」の指導事項として新たに挙げられるようになった「批判」に注目する。「批判的思考」は課題研究において先行研究やデータを扱ったり、メディア・リテラシーとして情報を吟味したりする上で重要である。なお、近年の大学入学共通テストでも「論拠の不足を補う」などの批判的な読解を想定した問いが志向されている。

以前には文学作品を対象に批評する授業(※)を行っているが、今回は評論文を対象として、普段の授業に1時間加えた批判的読解の授業を紹介したい。

(※参照:神戸大学学術成果リポジトリ https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/0100488510/)

2 授業の概要

|

対象 |

中等教育学校6年生(高校3年生) |

| 教材 |

宇野常寛「〈自動車〉と〈映像〉の二十世紀」(三省堂『新 論理国語』所収) |

| 目標 |

・主張とその前提や反証など情報と情報との関係について理解を深めること。[知識及び技能(2)ウ] ・主張を支える根拠や結論を導く論拠を批判的に検討し、文章や資料の妥当性や信頼性を吟味して内容を解釈すること。[思考力、判断力、表現力等 読むことウ] ・主張を支える根拠や結論を導く論拠を批判的に検討し、文章や資料の妥当性や信頼性を吟味して内容を解釈しようとすること。[主体的に学習に取り組む態度] |

3 授業の流れ

[前時]

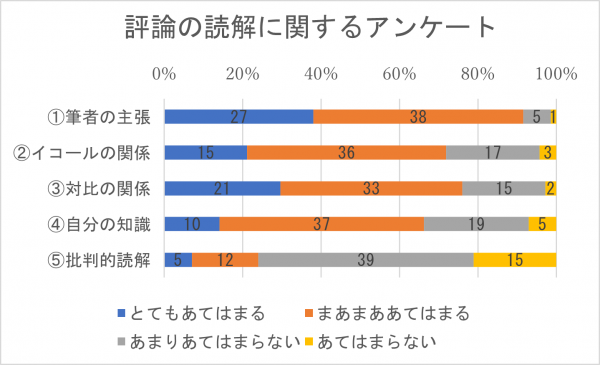

授業前に行ったアンケートの結果から、評論を読むときに批判的な態度をとる生徒は多くないことが分かった。

<授業前のアンケート結果>(2024年7月1、3日/対象:6年生/回答数 71名)

|

【質問項目】授業、テスト、模試等で評論を読むとき、あなたの態度としてあてはまるものを選んでください。 ①筆者の主張を探しながら読んでいる ②イコールの関係(同じ内容が繰り返されること)を意識しながら読んでいる ③対比の関係を捉えながら読んでいる ④本文の内容と自分の知識を結びつけながら読んでいる |

[本時(50分)の展開]

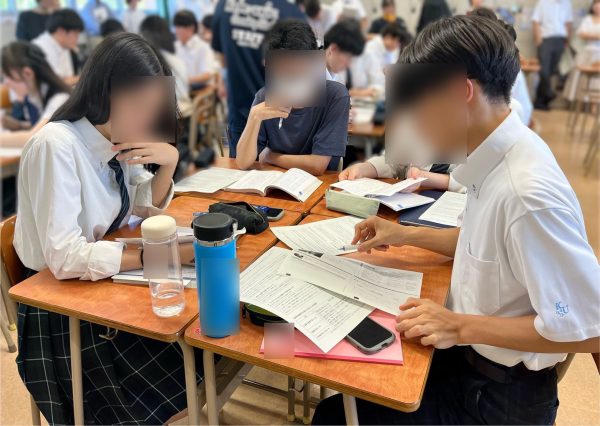

①本文を通読し、ペアで内容を確認する。(あえて何も指示せず、普段通りに読解する)

②上記アンケート結果をもとに、本時のねらいを確認する。

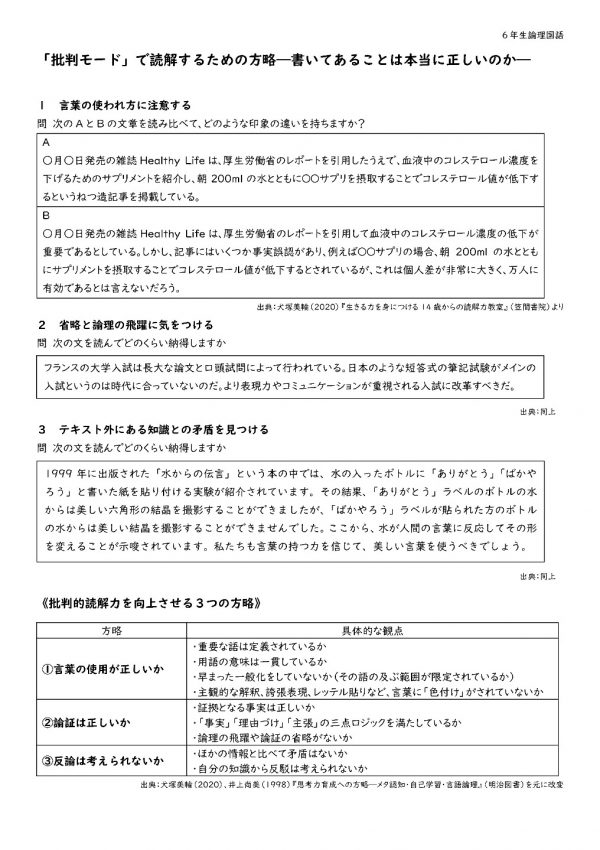

③プリント「「批判モード」で読解するための方略」を読む。

井上(1998)および犬塚(2020)を基にした「批判的読解のための方略」をプリントで学び、「批判モード」で読解をすることを促す。

④「批判的読解を向上させる3つの方略」をもとに教材を再読する。

「方略」を学んだうえで「批判モード」で再読することで、①との違いを体感することをねらいとしている。

・教材を対象に「方略」の観点に基づいて批判的に読解する。

・小集団(4人グループ)で批判したポイントを共有する。

・全体で共有する。

4 まとめ

全体共有の場では以下のような「批判」が出された。

|

生徒たちが出した「批判」 ・「映像は人間をもっとも受動的にする装置」とあるが、「もっとも」は言い過ぎではないか。 ・「聖書くらいしかグローバルコンテンツはなかった」とあるが、本当にそうなのか。 ・「三次元の情報を二次元に整理」することと、「人間の体験と物語の関係」は「同じようなこと」と述べているが、飛躍があるのではないか。 ・「映像」によって結果的に「人間社会は大きく発展しました」とあるが、その問題点はないのか。 |

授業では上記の「批判」を共有しながら、その批判が成立するか、反証が挙げられるかを確かめていった。なお、ある種の論理の飛躍にこそ評論としての面白さがあるということは補足した。

最後に、読みに対するメタ認知を持ち、自分の学びを価値づけることを目的として、次のような項目のふりかえりを書いた。

①初読時と比べて、「批判モード」で文章を読んだときは、どのような違いがありましたか?

②批判的に読解とはどのようなものだとあなたは考えましたか?

③批判的に読解する必要があるとすると、その理由はどのようなものだと考えますか?

|

《生徒のふりかえりより》 ・最初は読解文を読むイメージで特に疑いもなく読んでいましたが、実際に批判モードで読んでみると疑わしい点が次々と出てきました。 ・疑問点が出てきて、筆者がどのようなことを考えているのか、何を伝えたいのかを深く考えることができました。 ・初読時は、筆者の主張となる部分のみを重点的に見てそれを一文要約する形で読んでいたが、批判モードでは論拠となる具体例などにも目を通した。 ・自分の知識を総動員している気分になりました。 ・科学の基本理念として批判は必要。 |

文章を批判するためには、本文を正しく読もうとしなければならない。当初の「読解モード」と後半の「批判モード」を切り替えて読むことと、批判するために読解が深まったことは、この授業の成果として挙げられる。

昨今、特にSNS上では相手を陥れるための「非難」や「揚げ足取り」が散見される。しかし、書き手や話し手に敬意を抱きつつ、論理的に批判することによって共に真理への探究をしていくことが必要である。最後に生徒のふりかえりをフィードバックしながら、以上のような話をした。

参考文献

・井上尚美(1998)『思考力育成への方略―メタ認知・自己学習・言語論理』明治図書出版

・犬塚美輪、椿本弥生(2014)『論理的読み書きの理論と実践―知識基盤社会を生きる力の育成に向けて―』北大路書房

・犬塚美輪(2020)『生きる力を身につける14歳からの読解力教室』笠間書院

・勝部尚樹(2024)神戸大学附属中等教育学校『研究紀要 神戸大学附属中等論集 第8巻(別冊)』「第5学年1組 国語科(論理国語)批評理論に基づいて文学作品の批評文を書く」

https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/0100488510/

勝部 尚樹 かつべ・なおき (神戸大学附属中等教育学校)

神戸大学附属中等教育学校教諭。神戸大学大学院人文学研究科(専攻は哲学)を修了後、兵庫県の高等学校を経て現職。研究部で課題研究を担当。国語科における探究、アカデミック・ライティング、人文・社会科学系の課題研究指導、ジェンダー論に関心がある。高3現代文を毎年担当した経験から、問題集の執筆も手掛けている。

(公益)日本漢字能力検定協会が運営する教員向けサイト「TEAChannel」( https://teachannel.kanken.or.jp/ )でも指導案を公開中。

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の

リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い

平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。

教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。

ぜひご利用ください。