羽渕 弘毅 (西宮市立甲陽園小学校 教諭)

2025年01月31日

1.はじめに

令和6年度から新しくなった小学校英語教科書について、「このページどう使うの?」「何のためにこのページはあるの?」と、たくさんの疑問が先生方にあるかと思います。

この度は、そんな皆さんの悩みに少しでも寄り添うために自分の実践を紹介します。Before(あるある失敗談) and After(改善後)という形でまとめていきますので、明日からの授業づくりに2%ほど貢献できればと思います。

※こちらの事例も、ぜひあわせてご覧ください。

「明日からの授業づくりに2%! Before and After 〜Story Time世界のおはなしってどう使うの?」

「明日からの授業づくりに2%! Before and After 〜Story Time ケンの冒険は使えば使うほど面白くなる!」

「明日からの授業づくりに2%! Before and After 〜学習者用デジタル教科書ってどう使うの?」

「明日からの授業づくりに2%! Before and After 〜My Dictionary?」

「明日からの授業づくりに2%! Before and After 〜HOPは子どもたちがHOPするために」

「明日からの授業づくりに2%!Before and After <br>〜STEPで「もどる」」

今回は、改訂する前の教科書にもあった「Panorama」について紹介します。

Panoramaのページについては、改訂前の教科書でも「どう使うの?」という声をたくさん耳にしました。このPanoramaはCROWN Jr.の一番特色であることは間違いありません。この特色あるページを使って、「指導者が話す」、「子どもたちが話す」ための工夫を紹介します。

2.Before〜ある教室でのできごと

ここは今年から初めて外国語科を担当することとなったハブ先生の教室。

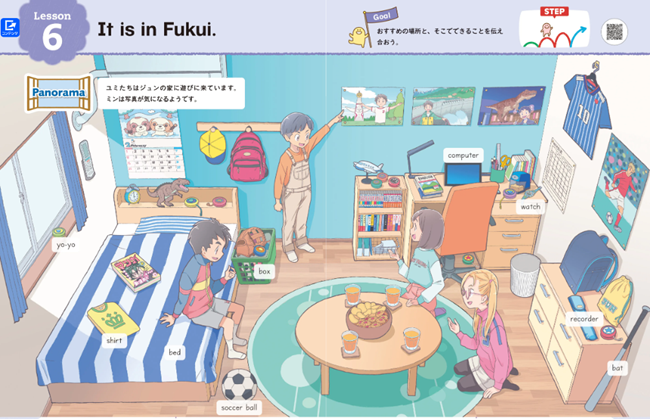

今日は5年生の授業。Lesson 6「It is in Fukui.」のPanorama (CROWN Jr. 5のpp.82-83)をメインの活動として考えています。

読者のみなさんは、このページを授業の中でどう「料理」されますか?

では、ハブ先生の教室をのぞいてみましょう。

|

ハブ:「Please open your textbook to page ~.」 ハブ:「これから音声で流れる単語を見つけて、教科書の絵を指で指してね。」 〜音声が流れる〜 ハブ:「次は単語ゲームをしますね! タブレットを用意しましょう。」 児童:「は〜い!」 〜教室のいろいろな所で教科書音声が流れ、子どもたちが正解したことに喜んでいる〜 ハブ:「どうでしたか?」 児童:「楽しかったです!」 |

前置詞について学ぶ小単元なので、単語ゲームで子どもたちは体験的に語句を学んでいきます。しかし、毎回の授業が単語ゲームばかりだとマンネリ化し、子どもたちも飽きてしまいます。

「レッスンごとにPanoramaのページがあるけど、どう扱えば良いのかな…」ハブ先生は悩みます。

では、このPanoramaを使って、子どもたちが英語を使って活動できる工夫はあるのでしょうか?

3.Before〜また別の日のある教室でのできごと

今日のハブ先生は、研修会で勉強をしたSmall Talkを軸に5年生の外国語科の授業を展開しようと考えています。

|

(ハブ:子どもたちへ話すためのスライドも準備万端! これで子どもたちの理解を視覚的に助けることができるはず!)

ハブ:「Look at this. This is my treasure. Can you guess what it is? (以下略)」 〜子どもたちは真剣にハブ先生の英語を聞いて反応したり、英語で応答しようとしたりしている〜

〜授業後〜 (ハブ:いい授業ができた〜! この調子でSmall Talkの準備をどんどんしていこう!)

〜数日後〜 (ハブ:あ! またSmall Talkの準備ができていない…。まずい! どうしよう…) |

毎回の授業で、Small Talkの準備をすることは難しいです。皆さんも経験ありませんか?

4.PanoramaとSmall Talk

そもそもCROWN Jr.にある「Panorama」は、どんなねらいのために作られた教材なのでしょうか。

それぞれのPanoramaのページには、詳細な場面設定がされています。場面を踏まえることで、特定の表現を用いて、伝え合う活動を行うことができるようになります。また、描かれているものに焦点をあて、指導者が英語で問いかけたり、子どもたち同士のやり取りを促したりすることもできます。

Small Talkについては、「小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック」(文部科学省、2017)で以下のように説明されています。

|

帯活動で、あるテーマのもと、指導者のまとまった話を聞いたり、ペアで自分の考えや気持ちを伝え合ったりすることである。また、5年生は指導者の話を聞くことを中心に、6年生はペアで伝え合うことを中心に行う。(p.130) ※下線は筆者による |

学年によって、Small Talkの中心となる活動の違いが生じることは留意するべきです。

また、Small Talkを行う意図として以下の2点が述べられています。

|

(1) 既習表現を繰り返し使用できるようにしてその定着を図る (2) 対話を続けるための基本的な表現の定着を図る (p.84) |

Panoramaのページでは、(1) の「既習表現を繰り返し使用できるようにしてその定着を図る」ことが大きな目的となっています。

このPanoramaのページを活用して、ハブ先生は授業におけるSmall Talkを改善しようと考え始めました。授業はどのように改善されるのでしょうか?

5.After ハブ先生の実践

ここは、授業づくりを2%ほど変えたハブ先生の教室。

Panoramaのページの豊富なイラストを活かして、帯活動として毎回の授業でSmall Talkを展開することを考えました。

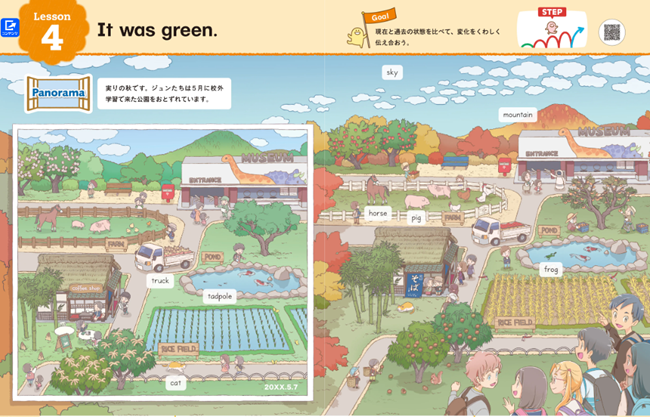

今日は6年生の授業です。このPanorama(CROWN Jr.6のpp.54-55)は、教科書の登場人物が10月に里山を訪れている様子を描いています。左のページにある里山の風景を写した写真は、5月に校外学習で来た時に撮影したものです。右ページは現在の里山の風景であり、形容詞を使ってものの様子や状態の変化についてやり取りができるとハブ先生は考えました。このレッスンで扱うターゲット表現である「It is yellow. It was green.」にふれさせることを目的として、Panoramaを扱いました。

|

ハブ:「Look at the Panorama. We can see trees in red and yellow. What season is it now?」 児童:「秋!」 ハブ:「That’s right! It is fall now.」 ハブ:「Can you see the date?」(20XX.5.7の部分を指さす) 児童:「May! 5月! あ、写真か!」 ハブ:「Yes! This is the picture. Look at the mountain. It is red. It was …」 (右のページと左のページを比較しながら) 児童:「Green!」 |

このようなやり取りが続くことにより、子どもたちも表現の違いに気がついて、言葉のルールを体験的に理解できるようになっています。

ハブ先生は、Panoramaを指導する際に以下のことについて気をつけていました。

|

1.日本語に直さない 2.分かってきた!を大切にする 3.聞く耐力をつけることを目指す |

授業では、ハブ先生が英語を話し出すと、一定数の子どもたちが「う〜ん? 何言っているのかな?」という表情になりました。ハブ先生はとても不安になりますが、我慢して英語で子どもたちにキーフレーズやキーワードを強調しながら語りかけていました。イラストやジェスチャーなど視覚的な補助を使いながら、子どもたちの理解を促していたのも特徴的でした。

もちろんスライドなどで視覚的な補助を準備することも考えられますが、同時にハブ先生のように「忘れていた!」「準備する時間がない!」ということは起こり得ると思います。Panoramaを使うことで、無理なくSmall Talkの準備をすることができます。

英語の授業が始まったばかりの子どもたちにとっては、「分からない!」という状態は非常に不安です。しかし、曖昧さに耐えながら意味や内容を理解しようとする姿勢(聞く耐力)が、これからの外国語学習につながります。それらを積み重ねることで、「分からないことが分かった!」という感覚を味わうことができるのもPanoramaの強みです。

また帯活動として展開しているので、数時間後にはこんな活動ができます。

|

ハブ:「Let’s start a quiz time! What is it?」 ハブ:「It is blue. It was brown. What is it?」 児童:「ベンチ!」 ハブ:「That’s right! It is a bench.」 ~このようなクイズのやり取りを何度か繰り返す~ ハブ:「It is your turn. Any volunteers?」 ~子どもたちは指導者の英語を見本にゆっくりではあるが、クイズを自分の言葉で作り始める~ |

あるペアの会話をみてみましょう。

|

児A:「What is it? It is big. It was small!」 児B:「う〜ん。 Color? What color?」 児A:「Pink! It is pink and cute!」 児B:「あ!どうぶ…Animal?」 児A:「Yes!」 児B:「It is a pig?」 児A:「That’s right!」 児B:「やった〜!It is cuteのヒントで分かった!」 |

学習者用デジタル教科書を使い、単語の発音を確認しながらクイズを出し合っているペアもありました。一枚の大きな絵=Panoramaを通して、子どもたちが既習表現を使いながらやり取りしようとしている姿が見取れました。

Panoramaは、指導者だけではなく、子どもたち同士が話すツールとしても活用することができます。

6.まとめ〜外国語科における学習指導について

Panorama、食わず嫌いになっていませんか? 私もそんな一人でした。外国語科になり、教科書ができて「Panorama、どう使えばいいの?」から始まりました。試行錯誤しているうちに、このページのよさについて分かってきたような気がします。食わず嫌いにならずに、ちょっとチャレンジしてみませんか?

小学校における外国語科の授業は、「文法の用語や用法の指導を行うのではなく、言語活動の中で基本的な表現として繰り返し触れることを通して指導すること」(学習指導要領解説 p.66)とされています。

小学校段階では、基本的な文、及び文構造の指導をするため、表現に繰り返し出合うことによって、気づきを促すような指導を大切にしたいですね。その指導のためにも、Panoramaのページは最適です。「あんまり使ったことないな〜」「別の使い方をしていた!」という皆さんも、ぜひ指導者や子どもたちが「話す工夫」として使っていただければ幸いです。

明日からの授業を2%変えてみませんか?

次回は、「学習者用デジタル教科書」の活用方法について紹介します。

参考文献

・文部科学省 (2017)『小学校学習指導要領解説 外国語活動・外国語編』

・文部科学省 (2017)『小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック』

羽渕 弘毅 はぶち・こうき (西宮市立甲陽園小学校 教諭)

専門は英語教育学(小学校)、学習評価、ICT活用。広島大学教育学部を卒業後、高等学校での勤務を経て現職。これまで、文部科学省指定の英語教育強化地域拠点事業での公開授業や、全国での実践・研究発表を行っている。働きながらの大学院生活(関西大学大学院外国語教育学研究科博士課程前期)を終え、「これからの教育の在り方」を探求中。自称、教育界きってのオリックスファン。

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の

リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い

平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。

教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。

ぜひご利用ください。