本コラムは、奥住桂先生が長年綴ってこられたブログ『英語教育2.0』をもとに、新たな視点と内容を加えて再構成していただいたものです。実践に根ざした具体的なアイデアと、英語授業への深い洞察が詰まったそのエッセンスを活かし、先生方の授業に役立つヒントをお届けします。

奥住 桂

埼玉大学教育学部・大学院教育学研究科、「NEW CROWN」編集委員

2025年10月02日

はじめに

今回は定期テスト後の「テスト直し」のお話です。

返却されたテストの間違えたところを何回か練習して提出させる、いわゆる「テスト直し」みたいな課題って、他教科も含めてよく見かけるんですけど、私もやらせていた時期はあるのですが、違和感があって途中からパタッとやめてしまいました。

違和感の一番のポイントは、点数の低い生徒は間違えた問題が多くて、ものすごい量の課題になっちゃう不平等なところ。(「こんなにやらされたくなければ、次回のテストもっと頑張れ」という「罰ゲーム」だったらなおさら違和感…)そして数カ所しか間違えなかった生徒も、単語を数回さらっと書くことに何か意味があるのかな、と疑問に思うようになりました。

じゃあ、みんなが同じ量で取り組めて、今回のテストで覚えておいてほしいことが確認できるような課題にしたいなと考え始めました。

この活動にたどり着いたもう一つのポイントは、私の定期テストの大部分がマークシート方式だったことに関係しています。マークシートの答案を返却されても、生徒の反応は微妙です。自分がどこをどう塗りつぶしたかなんて、覚えてないですもんね。

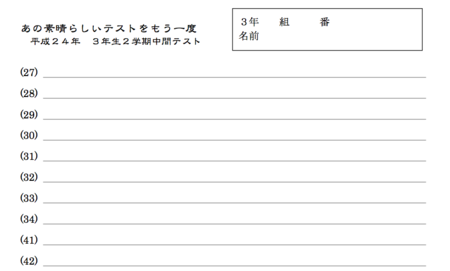

ということで、「テストに登場した英文をもう一度書いてみよう!」と取り組んでみたのが、この「あの素晴らしいテストをもう一度」というプリントです。なんかネーミングで世代がバレちゃいそうですけど(笑)

指導の流れ

定期テスト問題のうち、特に文法や語彙の問題の復習に絞って取り組むワークシートを用意しました。といっても、これはただ (20) (21) … というふうに、問題の番号が書かれていて、英文を書くスペースがあるだけなんですけど。

穴埋めや並び替えなどの問題で本来完成するはずの英文を、ここにただ書き写していくだけです。私の授業ではテスト返却後、この部分の答えの確認を全体ではあえてやらないでおきました。そのため生徒はペアやグループになって、みんなで正答を確認しながら(時にはともに悩みながら)英文を書いていきます。

例えば、

(22) He will ( ア use イ used ウ using ) his computer tonight.

なんて問題があったとしたら、答案には「ア」が塗りつぶしてあるだけです。

そこで、プリントの方には

(22) He will use his computer tonight.

と記入していきます。

主に文法的な問題部分、約20問くらいをピックアップして番号を載せておきます。

最終的に「4人グループの全員が記入し終わったら、4人分をそろえて提出」ということにしました。こうしておけば、早く終わった生徒も、他の生徒のヘルプ役にまわるようになるからです。ここで「なんで the が入るの?」とか「 to の後ろだから原形だよ」などと教え合いを期待しています。

早く終わってしまったグループには「完成した英文を全部すらすら読めるようにして、ALTに聞かせに行く」というような次のタスクを設定したりすると、テストを返した後の時間を有効に活用することができるかと思います。

ブログ元ネタ:『あの素晴らしいテストをもう一度』(2005年11月17日)https://anfieldroad.hatenablog.com/entry/20071025/p1

奥住 桂 おくずみ・けい

・千葉県野田市生まれ

・獨協大学外国語学部英語学科卒業、埼玉大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学

・埼玉県公立中学校教諭、帝京大学、埼玉学園大学を経て、現在埼玉大学教育学部・大学院教育学研究科准教授

・最近の関心は「ゲーミフィケーション」と「演技」

・このところラーメン派から蕎麦派になりつつある自分に驚き

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の

リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い

平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。

教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。

ぜひご利用ください。