本コラムは、奥住桂先生が長年綴ってこられたブログ『英語教育2.0』をもとに、新たな視点と内容を加えて再構成していただいたものです。実践に根ざした具体的なアイデアと、英語授業への深い洞察が詰まったそのエッセンスを活かし、先生方の授業に役立つヒントをお届けします。

奥住 桂

埼玉大学教育学部・大学院教育学研究科、「NEW CROWN」編集委員

2025年07月03日

教科書音読を授業中におこなう場合、一番困るのは回数と時間の問題。何度コーラスで練習しても読めない生徒から、授業が始まった時点でスラスラ読める生徒まで、教室の中には様々な習熟度の生徒がいますよね。そこで、今回は個人で練習するようにするんだけど、「それぞれ3回読んでごらん」では、得意な生徒はつまらないし、苦手な生徒は全然読めない。

そこで、ご紹介するのは、一斉授業での習熟度別学習をサポートする「教科書音読シート」です。こちらは、地域の研修会で先輩のY先生がご提案くださった「音読プリント」が原型です。デザインは引き継ぎつつ、自分の生徒が使用する様子を見ながら私流にカスタマイズしたものです。

レベル別の学習タスクとポイント

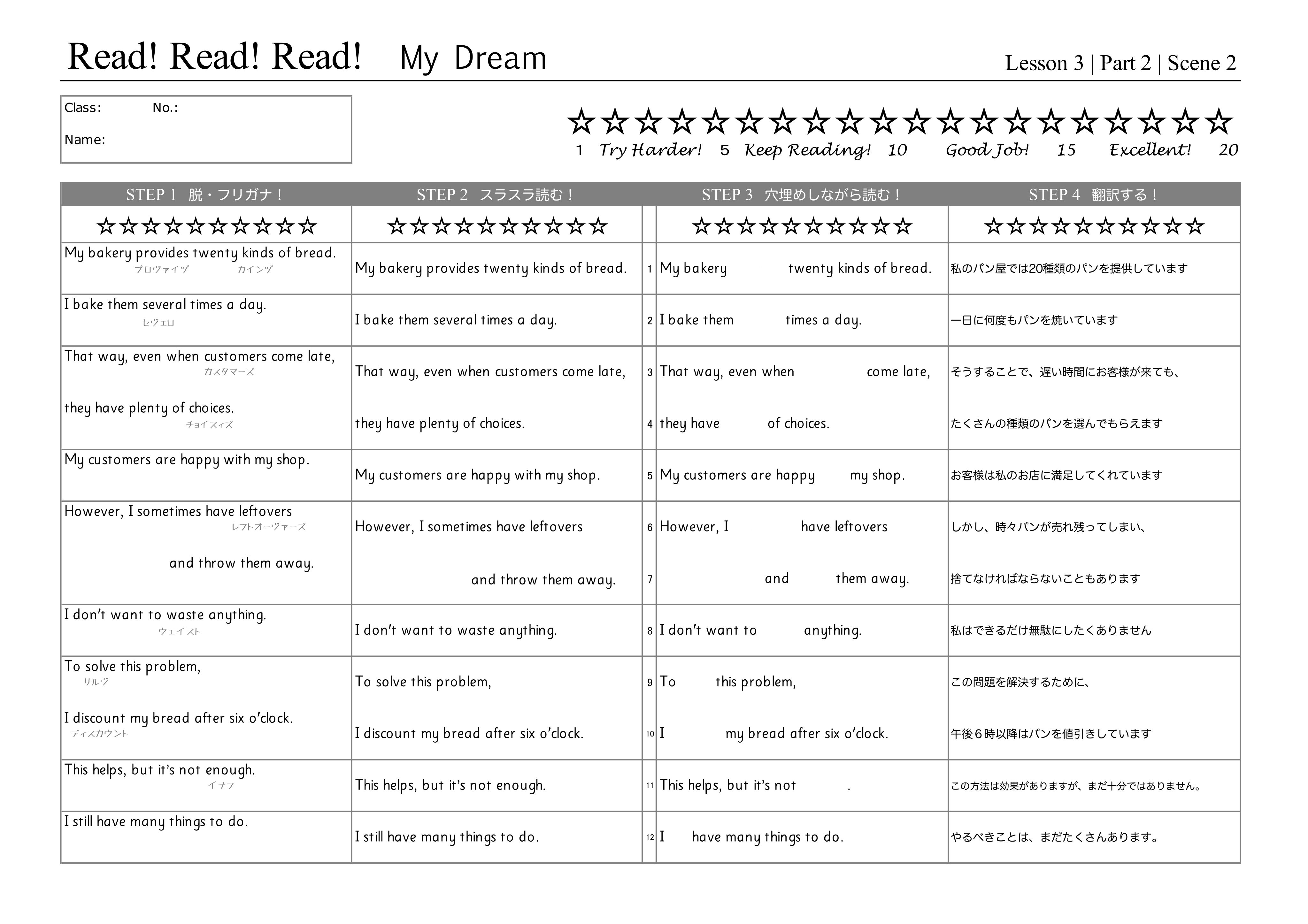

このシートでは4つのレベル(STEP 1からSTEP 4まで)があり、それぞれ異なる素材とタスクが設定されています。

STEP 1 脱・フリガナ!(フリガナつき)

STEP 2 スラスラ読む!(教科書と同じ)

STEP 3 穴埋めしながら読む!

STEP 4 翻訳する!

コーラス・リーディングを一通り終えた後、5分程度個人練習の時間をとります。私の場合は5分間とることが多いです。1回目はSTEP 1、2回目以降はSTEP 2というふうに練習中にコースを変えることも可能です。(むしろ上のレベルにチャレンジするように促しています)

最終的に、全員がSTEP 2をクリアできるようにするのが目標です。しかし最初からSTEP 2が読めちゃう生徒のために、STEP 3以降のハイレベルなタスクを用意しました。STEP 3はサンプルでは穴埋めにしていますが、「並び替え」などにすることも可能です。

生徒は1回読み終えたら、各レベルの枠の中にある☆印を塗りつぶします。また最終的に、それぞれのレベルの読んだ回数を合計して上部の大きな☆印を塗りつぶします。 当初は、レベルによって塗れる星の数に差をつけていました。ハイレベルな方が多く塗れるようにすることで意欲向上を図りましたが、Slow Learnersがあきらめてしまわないように配慮して、のちにどれを読んでも☆は1つにしました。

2年生の授業で用紙を回収してカウントしてみましたが、読むのが苦手な生徒でも5分間で3〜4回、得意な生徒は(レベルは様々ながら)15回も読んでしまいます。今まで、どれだけコーラス・リーディングをやろうにも、授業中に15回なんて読ませてあげることはできなかったので、それなりの効果はあったのかなぁと感じています。

以上が、このシートの大まかな説明になりますが、以下、このシートに施したいくつか細かい(でも大切な)こだわりをご紹介します。

フリガナは英文の下に

1つめは、フリガナの扱いです。読めない生徒のために、STEP 1ではフリガナを用意しましたが、見ていると苦手な生徒はフリガナだけを読んでしまっていて、英語を読んでいない傾向があります。そのため、フリガナの位置を英文の下にしました。こうすることで、

1.英文に目を行かせること

2.定規や下敷きでフリガナを隠しつつ練習すること(読めないときだけ、定規や下敷きを少しズラしてフリガナをチラ見する)

などSTEP 2への橋渡しが可能になりました。 個人練習の最後の1回は、どの生徒もSTEP 2を読むようにさせて、個人練習後には教科書を開いて、フリガナのない教科書を読ませることで、「読めるようになった!」と自分の成長を感じることができるのではないかと思います。

長い文はカタマリで改行する

2年生、3年生になると、関係代名詞や接続詞が登場するようになり、かなり長めの英文が増えてきます。そこで、長い文はカタマリごとに2段、3段に分けて載せています。これにより、

1.音読時のブレスの位置を自然に覚える

2.カタマリごとの和訳を確認しやすい

というメリットが生まれるなと思います。特に2が重要で、きれいな和訳だと、例えば動詞の部分が英文だと前方にあるのに、和訳だと一番最後にあったりして、左右に並べてもどの部分がどの意味なのか、捉えにくいところがあります。しかし、このシートのように区切って提示することで、左右で英文と日本文を対比することができ、英文の構造が捉えやすくなるのではないかと思います。

シートで言うと、3・4行目のところは本来は一文ですが、接続詞の使用で長くなっているのを、分割して整理しています。また、6・7行目のように、あえて位置をズラすことで動詞のhaveとthrowが並列になっていることを提示することも可能です。こうすることで、文構造を視覚的に捉えることもできますね。

山の登り方は違っても、みんなで同じ景色を楽しみたい

ブログでこのシートをご紹介した20年前とは違って、今どきはタブレット端末等で音声を聞きながら音読練習ができるようになりました。でも、文字を自力で音声化するスキルは、ただリピートしているだけでは身につきません。そこは、地道に繰り返す作業が必要で、それぞれの習熟度に合わせたワークシートが効果を発揮します。

生徒たちは、それぞれ自分のレベルに合わせてSTEPを選択します。得意な生徒たちに高いレベルのタスクに挑戦してもらっている間に、教師はSTEP 1に取り組んでいる生徒のサポートをするのがねらいだったりします。でも、どのSTEPをやっていても、やっている作業(発せられる音声)は同じなので、一見するとみんな同じ活動をしているように見えるのも、このシートの地味にいいところだと思います。苦手な子が、別の易しいタスクを課されるのは気分が良くないですから。みんなで同じ山を登るんだけど、登り方はそれぞれで、最終的に同じ頂上で同じ景色を楽しめる、という授業が私は好きです。

ブログ元ネタ:『教科書音読シート(まとめ)』(2005年12月26日)https://anfieldroad.hatenablog.com/entry/20051226/1135570589

※教科書音読シートのテンプレートも、こちらからダウンロードできます。

奥住 桂 おくずみ・けい

・千葉県野田市生まれ

・獨協大学外国語学部英語学科卒業、埼玉大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学

・埼玉県公立中学校教諭、帝京大学、埼玉学園大学を経て、現在埼玉大学教育学部・大学院教育学研究科准教授

・最近の関心は「ゲーミフィケーション」と「演技」

・このところラーメン派から蕎麦派になりつつある自分に驚き

先生向け会員サイト「三省堂プラス」の

リニューアルのお知らせと会員再登録のお願い

平素より「三省堂 教科書・教材サイト」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

サービス向上のため、2018年10月24日にサイトリニューアルいたしました。

教科書サポートのほか、各種機関誌(教育情報)の最新号から過去の号のものを掲載いたしました。

ぜひご利用ください。