-

- 生徒が国語科の学習を通して身につけた力を自覚できる工夫はありますか?

- 令和7年度版『現代の国語』は、教科書の冒頭(「領域別教材一覧」)や教材の冒頭(目標)において、何を学ぶのかを明確に示し、「読み方を学ぼう」や「思考の方法」などで、どのように学ぶのかを自覚的に捉え、振り返りを充実させることで、何を学んだのか、何ができるようになったのか、という学びの実感が得られる教科書となっています。

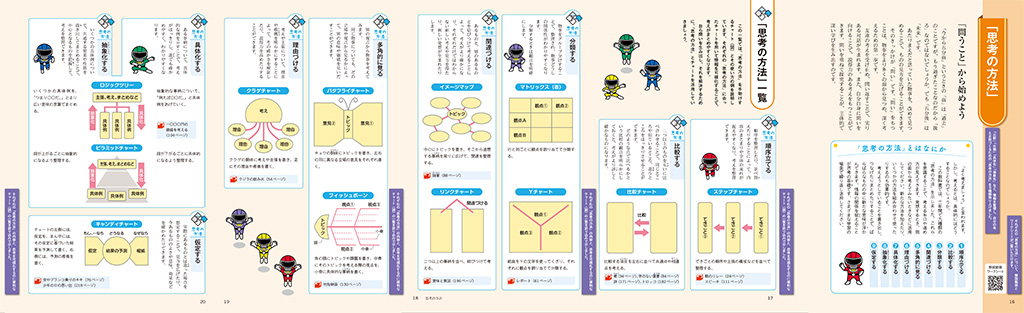

また、「読み方を学ぼう」や「思考の方法」では、図解などを用いて、方法・方略を視覚的に理解しやすく示すことで、学んだことをその後の学びに活用しやすくしています。

-

- 比べ読みの教材や読み広げの教材は用意されていますか?

-

各学年の初めの説明文教材は、比較して読むことや重ねて読むことを想定した「読み方を学ぼう」とのセット教材にしています。

●1年:読み方を学ぼう「ペンギンの防寒着」+「クジラの飲み水」

●2年:読み方を学ぼう「宇宙に行くための素材」+「人間は他の星に住むことができるのか」

●3年:読み方を学ぼう「『批判的に読む』とは」+「間の文化」

また、資料編「読書の広場」の読書教材(各学年5~6教材)は、「読み方を学ぼう」を活用する場であると同時に、比べ読みや読み広げの教材として活用できます。

さらに、教科書の「私の本棚」や「小さな図書館」に掲載した二次元コードの参照先では、各学年とも「デジタルテキスト」として80点以上の作品を読むことができるようにしています。

-

- QRコンテンツには、どのようなものが、どのくらいありますか?

- 大別して、「①動画・音声」「②デジタルドリル」「③参考資料ほか」の3系統で、3学年にわたって、500点以上のさまざまなコンテンツを提供しています。学習者一人一人の学習状況や興味・関心に応じて、個別最適な学びをサポートするとともに、学習者どうしの協働的な学びを促進します。

-

- 「領域別教材一覧」の「◎」と「○」にはどういう違いがありますか?

- 「領域別教材一覧」では、該当する「つけたい力」に「○」を示し、その中で重点を置く項目には「◎」を示しています。 各教材冒頭の「目標」でも同じように、「◎」と「○」を示しています。また、「目標」では、「◎」の項目の中でも、特に重点を置く内容(キーワード)に、黄色い網かけを付し、各教材の学習における「つけたい力」を明確にしました。

-

- 「思考の方法」は、どのように扱えばよいですか?

-

「思考の方法」は、各教材の学習過程に即して、学習を進めるための「ヒント」や「手立て」の一つとして提示しています。このように考えると取り組みやすい、という例示として扱ってください。

各学年の冒頭部分には、それぞれの「思考の方法」に適したチャート(図)と組み合わせた一覧を示し、「思考の方法」の全体像を捉えやすくするとともに、いつでも活用しやすくしています。

また、二次元コードの参照先サイトでは、各「思考の方法」の解説動画や使い方を示したワークシートもご用意しています。

「思考の方法」に登場するキャラクターは、教科書上には名前が出ていませんが、「思考戦隊Qレンジャー」といいます。

-

- 教科書の中で何冊の本を紹介していますか?

- 3学年合計で283冊(作品)の本を紹介しています。

「読むこと」教材の末尾に示した「私の本棚」では、114冊(1年:36冊、2年:39冊、3年:39冊)の本を教材との関連を示しながら紹介しています。

「私の読書体験」では、作家自身の中学生時代の読書体験を語りながら、関連する本をご案内しています。 資料編「小さな図書館」では、各学年ともテーマにそって47冊(作品)の図書を紹介しています。そのうちの各学年3作品は、「デジタルテキスト」として、二次元コードの参照先サイトで本文を読むことができるようにしています。

その他、コラムや伝統的な古典芸能ページなどで多様な本を紹介しています。

また、本の紹介以外にも、資料編「日本文学名作集」では、年表とあわせて文章の一部を掲載し、声に出して読んだり、暗唱したりできるようにしています。二次元コード参照先の「小さなデジタル図書館」では、80点以上の作品を読むことができるなど、実際の文章にふれる機会を数多く設け、豊かな読書へと誘っています。

-

- 「読み書き」関連教材というのは、具体的にどのような関連の仕方をしているのですか?

-

「読むこと」と「書くこと」の学習を関連づけた単元を随所に配置しました。「読むこと」の学習を生かして書くことによって、効果的な学習指導へとつなげられます。教科書の目次や各単元の扉に「読み書き」関連教材を線で結んで示しています。例えば、次のような単元です。

● 1年 第7単元

・詩「それだけでいい」(杉みき子)を読む。

(※「学びの道しるべ」の末尾にある「学びを広げる」で示された学習活動が、このあとの「書くこと」教材として位置づけられている。)→「読み方を学ぼう❺」で、詩の表現技法(反復や連の構成など)を学ぶ。

→「言葉発見4 比喩・倒置・反復・対句・体言止め」で、多様な表現技法の理解を深める。

→「詩 思いや発見をリズムに乗せる」で、学んだことを生かして自分で詩を書く。

●2年 第8単元

・論説「動物園でできること」(奥山英登)を読む。

(※「学びの道しるべ」の末尾にある「学びを広げる」で示された学習活動が、このあとの「書くこと」教材として位置づけられている。)→「読み方を学ぼう❼」で、例示(例示のはたらきや効果など)を学ぶ。

→ 次の「論説文」を書くときに「『動物園の動物は、自然に帰すべきだ。』に賛成か反対か。」という課題例・作文例が示され、読んで理解した内容を生かした「書くこと」の学習が自然な流れで行えるようになっている。

●3年 第3単元

・解説「俳句の世界」(夏井いつき)を読む。

→コラム「夏井いつきの赤ペン俳句教室」で添削の仕方や表現の磨き方などを知る。

→「俳句十句」を読解して、俳句の理解や鑑賞の仕方を深める。

(※「学びの道しるべ」の末尾にある「学びを広げる」で示された学習活動が、このあとの「書くこと」教材として位置づけられている。)→「読み方を学ぼう❸」で、省略(想像する余白や間を生み出す技法)を学ぶ。

→ 続く「批評文」の題材として、「『俳句十句』で印象に残った俳句」が作文例とともに示され、直前の学習をふまえて批評文の学習に取り組むことができる。

また、全学年の第6単元(「情報を関係づける」)も、「情報の読み取り」と「発信」(「書く」または「話す・聞く」)という領域間の関連が密接な単元になっています。

-

- 読み仮名(ルビ)の振り方には、どのようなルールがありますか?

-

原則として未習の漢字に、見開き初出でルビを振っています。 「読むこと」教材では、新出漢字の提出箇所の本文にはルビは振らず、脚注欄や教材末尾の新出漢字欄に読み方を示しています。

資料編「読書の広場」は、前の学年までに習っていない漢字にルビを振っています。

資料編「社会生活に生かす」「参考資料」は、原則として、小学校で学習した漢字以外の全ての漢字に見開き初出でルビを振っています。漢字の読み仮名とは別に、古典教材等では、歴史的仮名遣いに対して、現代の発音による読み方を示しています。(※学習段階として中学校3年生までに、歴史的仮名遣いの文章を自力で読めるようにすることを目指して、3年の古典教材には、歴史的仮名遣いについての読み方を示しておりません。)

-

- 漢字や語彙、文法などの知識を定着させるための工夫はありますか?

-

各教材に設定している「語彙を豊かに」では、教材の学習に関連づけながら、多様な語句を身につけ、語感を磨くことができるようにしています。

資料編「語彙の広がり」では、語句どうしの関係やつながり方に着目した教材を、各学年の学習内容に即して取り上げ、言葉への関心を高め、自ら語彙を増やす態度を養えるようにしました。

資料編「学習用語辞典」では、3年間を通して身につけたい国語科の学習用語を簡潔に解説し、繰り返し確認できるようにしています。漢字や語彙、文法に関する取り立て教材(「言葉発見」「漢字のしくみ」「文法のまとめ」)の末尾には、「確かめよう」や「確認しよう」という確認問題を掲載し、学習した内容の定着を図っています。特に、「文法のまとめ」の「確認しよう」は、現行版(令和3年度版)から大きくページ数を増やし、内容を充実させました。

【令和3年度版】 【令和7年度版】

●1年:1ページ → 2.5ページ

●2年:2.5ページ → 4ページ

●3年:2ページ → 6ページ二次元コード参照先サイトでは、「デジタル漢字ドリル」「デジタル文法ドリル」として、教科書の新出漢字や「文法のまとめ」の「確認しよう」の問題をブラウザ上で学習することができるようにしています。いずれも、結果を確認し、必要に応じて繰り返し取り組んで、基礎・基本の確実な習得を図ることができるようにしています。

-

- 表紙のコンセプトは何ですか?

-

3学年共通で、「想像力をはたらかせると、今まで見えなかった景色が浮かんでくる。言葉を深く知ると、世界はより鮮やかに見えてくる。」というテーマで作成しました。 日常の何気ない景色を見ていても、豊かな想像力によって、物語の世界が立ち現れてくる。言葉を知れば知るほどに、見える世界はより鮮やかなものになる。そんな現実の世界と想像の世界の融合を描いています。

●1年では、新たな世界を開く「扉」を舞台に、出発を祝福するようにペンギンが宙を舞っています。そこには、「希望」や「常に前向き」といった花言葉をもつ「ガーベラ」が描かれています。

●2年では、学びのステップを駆け上がっていく「階段」を舞台に、シマウマが誘います。そこには、「友情」などの花言葉をもつ「ライラック」が描かれています。

●3年では、より大きな世界への飛翔をめざす「大空」を舞台に、イルカや海の生き物たちが躍動しています。そこには、「大きな希望」などの花言葉をもつ「カルミア」が描かれています。